中国科学家通过嫦娥六号采回的月球背面月壤样品,确定月球最古老、最大的撞击遗迹——南极 – 艾特肯盆地(SPA盆地)形成于42.5亿年前这一重大科研成果展开,介绍了该研究的背景、意义以及研究过程等内容。

在3月21日,中国科学家取得了一项重大科研突破。他们借助嫦娥六号采回的月球背面月壤样品,成功确定了月球最古老、最大的撞击遗迹——南极 – 艾特肯盆地(SPA盆地)的形成时间,该盆地形成于42.5亿年前。这一研究成果为太阳系早期大型撞击历史提供了初始锚点,对于我们理解月球乃至太阳系的早期演化,具有极其重大的科学意义。

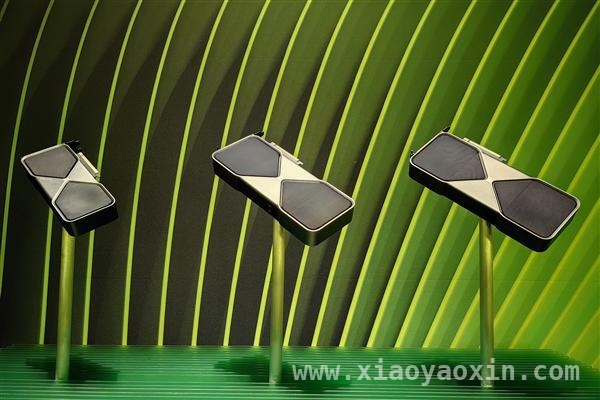

▲嫦娥六号苏长岩记录42.5亿年前月球南极 – 艾特肯大型撞击事件。苏斌 绘制

01 太阳系撞击史的黄金参照

在天体的形成与演化过程中,撞击作用是最为重要的外部动力过程。月球表面星罗棋布的陨石撞击坑,就像是太阳系撞击历史的“活化石”,记录着往昔的沧桑巨变。

其中,直径约达2500公里的巨型撞击坑——SPA盆地,堪称月球最古老的撞击“疤痕”。它宛如一位沉默的老者,静静诉说着月球幼年时期遭受的巨大“创伤”。

SPA盆地的形成时间,不仅仅是月球演化历史的关键节点和撞击历史的起始锚点,更如同一个精准的“宇宙时钟”。它可以作为校准太阳系撞击史的黄金参照,为火星、水星等行星撞击坑建立统一年龄标尺。因此,精确限定SPA盆地形成时间,成为了国际深空探测领域长期以来的首要科学目标之一。

02 破译撞击“密码”的良机

此前,科学家们通过撞击陨石坑统计法,对SPA盆地的年龄进行了推测,结果显示其年龄从42.6亿年至大于43.3亿年不等。而且,通过对月球陨石样品和采自月球正面的阿波罗样品进行研究,科学家们发现43.5亿年至43.3亿年发生过一次全月球的热事件,并推测这可能是SPA大型撞击事件。

然而,令人遗憾的是,人类此前从未获得来自月球背面SPA盆地“第一现场”的样品实证。

幸运的是,嫦娥六号任务为我们带来了转机。人类首次获得了采自月球背面SPA盆地内部的月壤样品,这无疑为确定该盆地形成时间提供了绝佳机遇。

不过,嫦娥六号着陆器位于SPA盆地内部阿波罗盆地的月海玄武岩区。该区域在SPA大型撞击之后,还经历了多次撞击和28亿年的玄武岩喷发覆盖,这使得月壤中蕴含了不同时期的物质碎片。

遥感光谱数据和撞击溅射模拟结果显示,SPA盆地和阿波罗盆地内部的非月海物质主体均为苏长质岩石。这意味着嫦娥六号月壤样品有可能捕获来自阿波罗盆地、SPA盆地以及周边区域其他撞击坑的溅射物。因此,如何精准破译代表SPA盆地的撞击“密码”,成为了限定该盆地形成时间的首要挑战。

03 锚定SPA盆地年龄

中国科学院地质与地球物理研究所陈意研究员带领团队,开启了一场艰难的科研探索。他们从仅有的5克月壤中,分选出1600余颗大于200微米的岩屑,并从中挑选出20颗具有代表性的苏长质岩屑颗粒,开展了细致的岩石学、地球化学和年代学研究工作。

研究过程中,他们有了重要发现。尽管这些苏长质岩屑在全岩成分和矿物组成上,与月球正面阿波罗样品中的苏长岩一致,但在矿物的主、微量元素成分上却有明显区别。极低的挥发性元素含量、较高的Ni/Co比值和熔融残留矿物,均指示这些苏长质岩屑为撞击熔岩,是一类新型的月球苏长岩。团队将其命名为南极 – 艾特肯苏长岩(SPANs)。

其中,42.5亿年苏长岩呈现出不同的矿物粒度和结构,并且矿物的主、微量元素从粗粒到细粒呈现明显演化趋势。这表明它们来自同一撞击岩浆池不同层位分离结晶的产物。基于遥感数据,还发现42.5亿年苏长岩来自SPA盆地内环的成分异常区。

综合以上多方面的证据,团队最终成功限定SPA盆地形成于42.5亿年前。这一成果证明,在太阳系形成之后约3.2亿年,一次大型撞击事件造就了月球最大的撞击遗迹——SPA盆地。它为月球撞击坑统计定年法提供了来自月背的初始锚点。

基于月球正面样品校正的撞击曲线计算,SPA盆地模式年龄与同位素定年结果基本一致,这表明月球早期正面和背面的撞击通量大致相当。此外,该研究还确认43.5亿年至43.3亿年的全月热事件,与SPA大型撞击无关,为重塑月球早期一级演化序列提供了参考基点和科学依据。

本文介绍了中国科学家利用嫦娥六号采回的月壤样品确定SPA盆地形成于42.5亿年前这一成果。阐述了该研究的背景和意义,如SPA盆地形成时间作为太阳系撞击史的黄金参照等,还说明了研究过程中面临的挑战及研究方法。此研究为太阳系早期演化提供了重要依据,重塑了月球早期一级演化序列。

原创文章,作者:半荷mio,如若转载,请注明出处:https://www.xiaoyaoxin.com/archives/3771.html