本文聚焦当下中国马拉松赛事遍地开花的现象,探讨了成功赛事对城市发展的积极影响,同时指出部分赛事存在的问题,强调各地应因地制宜举办马拉松赛事。

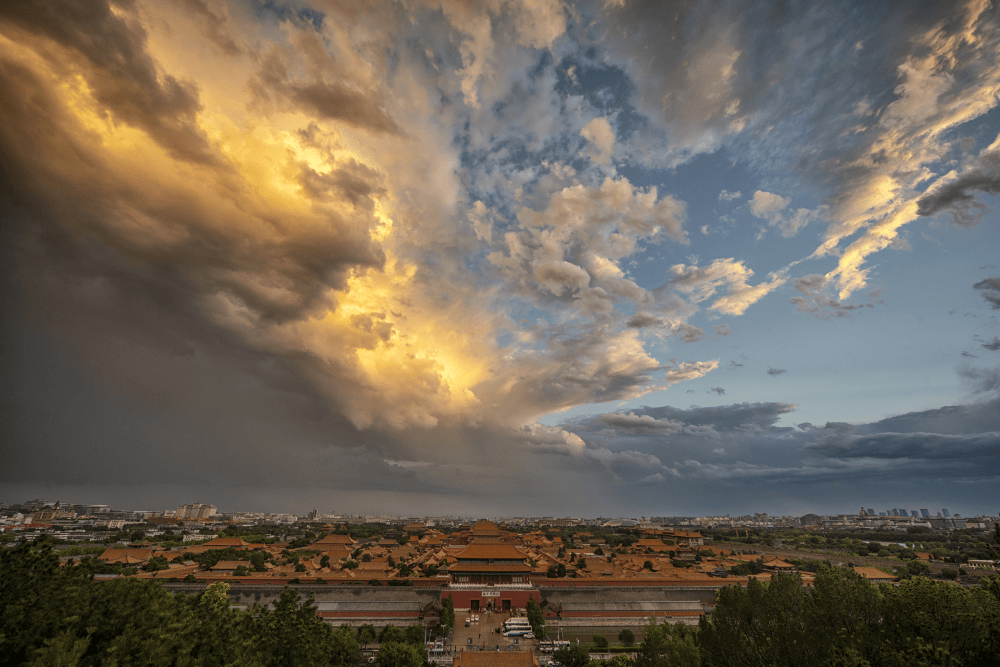

如今,在中国广袤的土地上,马拉松赛事呈现出一种蓬勃发展的态势。无论是繁华的一线城市,还是相对偏远的县城;不管是风景秀丽的平原水乡,亦或是神秘的雪域高原,都能看到马拉松赛事的身影。不得不说,马拉松已经成为一种席卷全国的热潮。

一些口碑良好的马拉松赛事,如同城市的一张亮丽名片,不仅显著提升了城市的形象,还极大地带动了当地的文旅消费,为城市的发展注入了新的活力。然而,与之形成鲜明对比的是,也有一些马拉松赛事却遭遇了恶评如潮的尴尬局面。这些赛事不仅没有为城市增光添彩,反而给城市抹黑,给城市的发展带来了诸多阻碍。

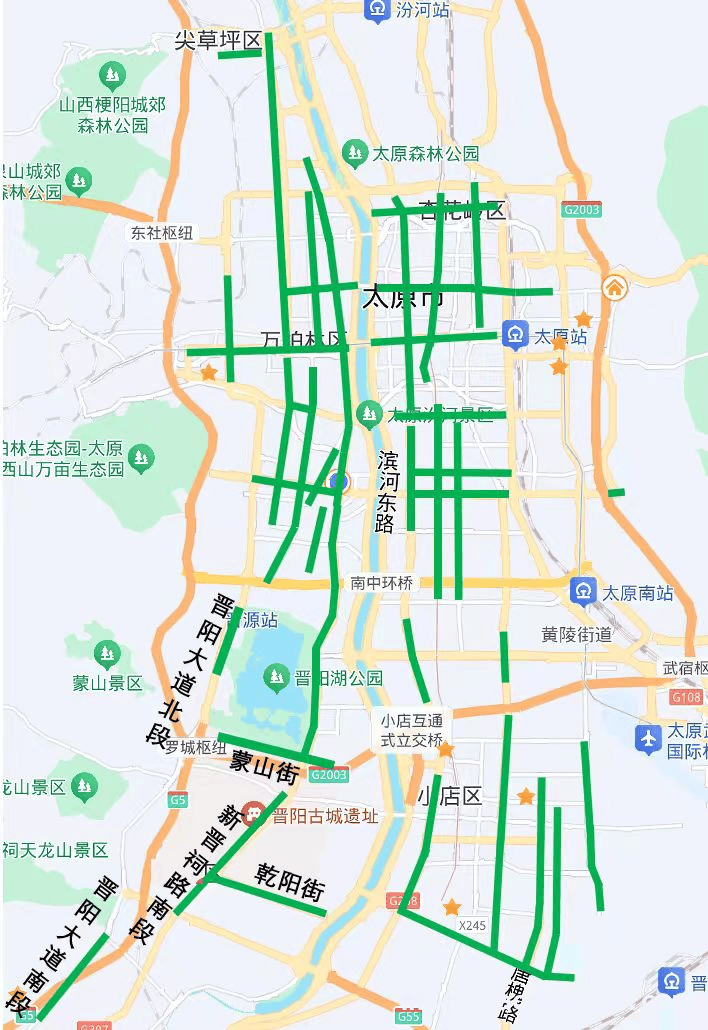

对于个人而言,马拉松是一项极具挑战性的极限运动;而对于一个城市来说,举办一场马拉松赛事又何尝不是一次极限测试呢?一场马拉松赛事,动辄就有上万人参与,从赛事的组织安排到交通、住宿等各个方面,每一个环节都面临着巨大的考验。从某种意义上来说,这就像是一场对城市管理水平的“大考”。不同城市在这场“考试”中的答卷能力参差不齐,所得到的效果自然也有着天壤之别。

进入3月,每个周末都成了“马拉松日”,二三十场马拉松赛事在同一天举办也已经是司空见惯的事情。是什么让众多城市如此争先恐后地举办马拉松赛事呢?毋庸置疑,马拉松确实有它独特的魅力和优势。

回顾那些成功的马拉松赛事,我们不难发现,它们无一例外地收获了消费流量、提升了城市形象、增强了在地认同,让城市在推广展现自身形象和活力方面走上了快车道。就拿有“人在画中跑”美誉的无锡马拉松来说,它连续两年刷新国内报名人数纪录,今年的报名人数更是达到了惊人的42万多人。贵州黔西南布依族苗族自治州通过举办多项马拉松赛事,充分展现了当地多彩的民族文化魅力。过去一年,黔西南各类路跑赛事参与人次近19万,很多人正是通过马拉松走进和认识了黔西南。而在河北保定,当地居民热情好客,给跑友们留下了“最热情马拉松”的深刻印象。

然而,并非所有的马拉松赛事都能取得成功。一些赛事由于不顾地方的消费接待能力和动员组织管理水平,在举办过程中错漏百出,搞得一地鸡毛,成为了跑友们争相吐槽的对象。个别赛事甚至还存在公共安全事件风险,严重威胁到了参与者的生命安全。还有的地方将举办马拉松视为政绩工程,不顾城市的能级和承载力,盲目“上马”赛事,结果赛事“复制粘贴”、同质化严重。最终,这些赛事往往籍籍无名、经营惨淡,却又倒贴财政资金、过度占用公共资源。一位资深赛事组织者就曾直言,对于地方政府来说,马拉松是最容易出政绩的体育赛事,一哄而上举办马拉松赛事,背后折射的正是一些地方政府急功近利的心态。

其实,举办马拉松本身并没有问题,关键在于每个地方都要找准自己的定位。只有因地制宜、突出特色的马拉松赛事,才能收获流量和良好的口碑。而不顾实际情况的大操大办,往往会沦为形象工程。因此,各地应克制“马拉松冲动”,量力而行,打造出独有的个性、风格和气质,让马拉松经济真正结出硕果。

本文指出当下中国马拉松赛事虽遍地开花,但效果参差不齐。成功的赛事能带动城市发展,而失败的赛事则问题重重。强调各地应根据自身实际情况,找准定位,克制冲动,举办有特色的马拉松赛事,以实现马拉松经济的良性发展。

原创文章,作者:行云乐易,如若转载,请注明出处:https://www.xiaoyaoxin.com/archives/3832.html