中国电子学会“烛光义教”公益活动创始人沙有威退休后十多年来,自驾8万多公里,为全国多地学生开展科技教育的感人故事,展现了他无私奉献的精神以及对科技教育的执着追求。

在教育的广阔天地里,有这样一组令人震撼的数据:8万余公里的行程、涉足152个地区、走进300多所学校、开展超1000节课的教学,受益的是遍布全国的8万多名学生。而这组数据,正是中国电子学会科技志愿者总队成员、中国电子学会“烛光义教”公益活动创始人沙有威十多年来交出的一份沉甸甸的“成绩单”。

从2012年退休至今,这位曾在北京景山学校执教多年的元老级计算机教师,开启了一段别样的教育征程。他以车轮为画笔,在广袤的中华大地上勾勒出一幅壮丽的科普教育版图。他将机器人这一现代科技的代表,送进了山区孩子们的课堂,在那些渴望知识的心灵中播撒下了一颗颗科技的种子。

虽已退休13年,但沙有威的身影始终活跃在讲台上。他的机器人课程,就像一阵春风,从景山学校那明亮的教室,一路吹向黄土高原的沟壑、四川盆地的沃野、云南山区的村落。截至目前,他已经自驾行驶了8万多公里,在全国152个县辖以上地区的300多所学校里,为8万余名学生上了1000多节“现代科技普及课”。如今73岁高龄的他,依旧坚守在教学一线,继续书写着“烛光义教”的动人篇章。

曾有网友在沙有威的博客下留言,充满疑惑地问道:“老哥,您这么满世界跑不累吗?到底为了什么?”沙有威幽默而又坚定地回复说:“玩!不过希望玩得更有意义一点儿。”

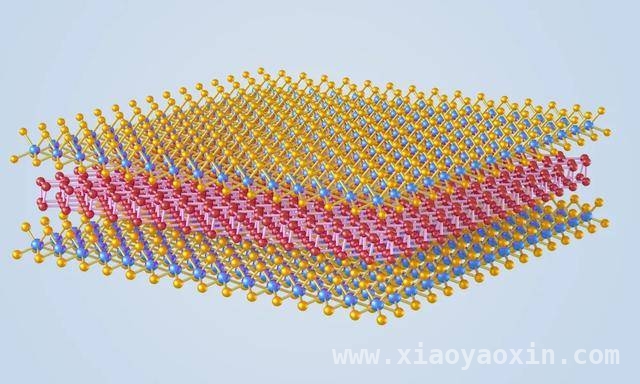

把机器人带到全国各地课堂的这一“玩法”,并非是沙有威一时的心血来潮。作为中国第一代计算机教师,早在1979年,他就开始在景山学校给孩子们上计算机课。2000年,他又率先开启了机器人的普及教育之路。30多年的教学生涯,让他亲身经历了中国教育信息化从萌芽到高速发展的全过程,也让他深刻目睹了不同地区之间教育资源存在的巨大差距。

沙有威清晰地记得,2008年学校组织的一次党员活动中,他带着两台机器人来到了山西长治,为震后在这里过渡办学的汶川映秀中学学生上了一堂生动的机器人科普课。当他看到讲台下孩子们那充满求知欲的目光时,一个坚定的想法在他心中生根发芽:科技教育应该面向所有学生,无论他们身处何方。

在当年的博客里,他这样写道:“如果身体状况允许,带上几个教学用的机器人去贫困学校支教,为那些孩子们上点机器人知识的普及课,义务做点科普的工作。”

正是出于这样的考量,在正式退休那年,沙有威婉拒了学校的返聘邀请,毅然选择了“二次创业”。那时的他,患有冠心病、高血压、糖尿病等多种疾病,每天都需要依靠大量的药品来维持身体的正常运转。即便如此,他那颗想要远行支教的心却从未动摇。

2012年10月5日,一辆后备箱塞满了教学用仪器设备的汽车从北京出发,沙有威与老伴正式踏上了“烛光义教”的漫漫征程。回顾当年的决定,沙有威坦诚地告诉记者:“当时我只是想,我没有慈善家们那样的经济能力,但可以在退休后做一些力所能及的工作。”

沙有威的朋友圈封面,是一张孩子们上课时的照片。照片中,那些写满专注的小脸、渴望知识的目光,仿佛有一种无形的力量,能打动每一个看到它的人。沙有威说:“这是我夫人在陕西宁强县巴山小学拍的,我还一直用这张图做电脑桌面。”2012年,他和夫人在第一次义教的路上,去的第一所位于大山中的乡镇小学正是巴山小学。

那时候,这所学校的教学条件十分简陋,教室里甚至连多媒体投影仪都没有。沙有威没有丝毫抱怨,他熟练地把自己带来的投影仪架了起来,将投影打在一块白布上。尽管条件艰苦,但课程的内容却像一块巨大的磁石,牢牢地吸引了学生们的注意力。当孩子们第一次亲手操纵自己组装的机器人完成指定动作时,他们眼中绽放出的光芒,如同夜空中最璀璨的星星,感动了每一位在场的老师。

“烛光义教”的课程,没有固定的场所限制,可以在明亮的教室里,可以在宽敞的大讲堂中,有时候甚至干脆就在空旷的大操场上。沙有威有着自己独特的教育理念:“我有一个观点,音乐课不是培养音乐家的,而是培养孩子音乐素养的。学校开设科技课程,某种意义上也是为了提升孩子们的科学素养。”他认为,在普及科学教育的基础上,如果有学生对科技产生了浓厚的兴趣并愿意深入学习,也许他们就会成为未来的科技工作者。

有趣的是,在云南义教时,一位外国志愿者告诉沙有威,她在英语课上问学生们的理想,有个孩子高高地举起手,大声回答说:“我长大了想要做一个像沙爷爷一样的人!”

“我们很少在一个学校停留很长时间,和孩子接触的时间其实并不长,但只要上过课,他们就都是我们的学生。”在沙有威的电脑里,每个他曾上过课的学校都有一个单独的文件夹,里面留存着数不胜数的课堂图片、视频。他还有一个宝贝的小红本,那是义教去的第一所学校——陕西省宁强县南街小学校长吴富平赠送的。沙有威每到一个学校上课,就会郑重地请校长盖章留念。如今,小本子上已经盖满了章,不得不换上了新的“接班本”。而这一枚枚红章,就像是一个个生动的故事讲述者,见证了一段段“赠人玫瑰,手留余香”的美好故事。

对于科技教育,沙有威有着自己深刻的理解和独特的理念:授人以鱼,不如授人以渔。因此,“烛光义教”的团队不仅给学生们上课,还会与当地教师进行深入的教学交流和专业的培训。

“我们的一节课,最主要是让孩子开阔眼界,告诉他们还有另一种可能。”在沙有威看来,义教讲的课程既是一个完整的单元,也是一个“起始课”。在这个基础上,当地老师们也可以继续深入讲下去。“这一学期的课程方案,包括课程设计的PPT,我们都给老师做了准备,供他们参考。”

考虑到全国各地科技教育的不同水平,“烛光义教”团队研发了一套“机器人支教课程包”。这个课程包将复杂的编程知识巧妙地转化为趣味性教学模块,即使是在电力供应不稳定的山区学校,也能顺利开展教学活动。沙有威介绍说,课程包在设计的时候就是面向零起点教学的,老师们可以根据学生的实际情况,灵活调整教学难度。

此外,每到一个地方,志愿者们还会和当地教师们拉起一个线上小群。“这样他们后续有什么问题,可以在这个群里跟我们的志愿者提出来,大家一起解决。”在这个小小的群里,也许云南山区孩子课堂上提出的一个问题,会得到来自全国各地的专家、学者、教师的共同解答。

据悉,这种“种子教师”培养机制,目前已在12个省份成功复制,累计培训科技教师2300余人次。一支支能独立开展机器人教学的乡村教师团队,正在全国各地如雨后春笋般“发芽”。

“我今年已经73岁了,希望能多跟着这些活动,再多跑几遍,直到跑不动了为止。”提起未来的计划,沙有威的眼中充满了信心。他透露,这几年中国电子学会“烛光义教”公益活动加入了许多新成员,不仅北京有“有威团队”,在全国各地也出现了更多的团队,甚至有志愿者将义教活动带出了国门,讲给泰国、印尼、老挝等地的孩子听。“我想等将来我们跑不动了,‘烛光义教’这件好事,还会有年轻的科技志愿者接着往下做。”

科技志愿服务是中国科协团结引领广大科技工作者贡献智慧力量、创造美好生活、实现奋斗目标的生动实践。多年来,中国科协充分发挥开放型、枢纽型、平台型组织优势,完善资源下沉和赋能机制,形成上下联动组织体系,广泛动员引领广大科技志愿者深入田间地头、社区校园、厂矿企业,为群众送温暖、为社会作贡献,充分彰显了科技志愿服务的时代价值和道德力量。

为进一步塑造科技志愿文化,中国科协之声开设【科技志愿风采】专栏,讲好科技志愿故事,展示先进典型风采,为强国建设凝聚更加磅礴的科技志愿力量。

沙有威退休后开展“烛光义教”公益活动的事迹。他自驾8万多公里,为多地学生普及科技知识,通过独特的教育方式和课程设置,激发学生对科技的兴趣。同时,“烛光义教”团队注重培养“种子教师”,推动科技教育在全国的发展。沙有威无私奉献的精神和对科技教育的执着追求,展现了科技志愿服务的时代价值和道德力量。

原创文章,作者:宫古千凡,如若转载,请注明出处:https://www.xiaoyaoxin.com/archives/11386.html