本文围绕2025《岭南大讲堂》首期讲座活动展开,主讲嘉宾陈平原教授以都市研究为切入点,探讨城市文化脉络与人文精神,还分享了自己的研究经历、对城市研究的看法、城乡关系变化以及对学术领域AI应用的观点。

近日,备受瞩目的2025《岭南大讲堂》首期讲座活动在广东省博物馆盛大举办。活动现场气氛热烈,线上线下众多观众齐聚一堂,共同期待着一场知识的盛宴。

此次讲座的主讲嘉宾是北京大学哲学社会科学一级教授、河南大学近现代中国研究院院长、中央文史研究馆馆员陈平原。他以《如何让城市更有文化?——都市研究的方法、魅力及可能性》为主题,从都市研究的独特角度出发,条分缕析地为大家梳理城市的文化脉络与人文精神。在讲座过程中,陈教授旁征博引、深入浅出,引发了观众们的强烈共鸣,现场不时响起阵阵掌声,许多观众还积极提问,与陈教授进行互动交流。

陈平原教授在讲座中分享了自己丰富的生活和研究经历。他感慨地说:“其实我的生活和学问不止一个支点,国内和国外、南方和北方、大城和小城、都市和乡村,这些不同的支点交叉映照,让我思考问题时能有不同的角度和参照系,所以不会过于执着也不会过于孤僻,能有这些不同的生活经历和学问支点,其实是比较幸福的。从小城走出来,对家乡的顾念和反哺也会比较明显。”

他还提及自己与北上广深四个城市的渊源,“北上广深四个城市,都是我生活或者研究、教学的地方。先说北京,早在2001年我便开始在北京大学开课讲北京。”他借用周作人的话“浙东是我的家乡,东京也是我的家乡,北京也是我的家乡,我长期生活过的地方都是我的家乡”,解释自己开课讲北京的初衷,“我的学生不一定留在北京工作,但我希望他们对这一‘第二故乡’或者‘第三故乡’至少有所了解。”

在谈到城市研究时,陈平原教授指出:“谈论现代城市和谈论古代城市迥然不同。谈古代中国城市,只要下功夫,做文史研究,就能够游刃有余;但是谈现代中国城市会更加复杂。因为当前所面临的,恰好是历史上千载难逢的中国城市化进程,我们身处其中,以后的人们很难有这样的经历。”他表示自己内心一直在书斋和公共社会之间徘徊,这种社会关怀影响着他的表达,“某种意义上,我谈城市更多是跟当下对话,而不仅仅是跟历史对话。”

2、在平淡的日常生活中保留想象与质疑的权利

除了课堂教学,陈平原教授还带领学生“走读北京”。他精心设计了四条线路:第一条线是北京中轴线;第二条线是城市改造与古建修缮;第三条是胡同之旅;第四条是重访“五四”。他希望学生通过“走读城市”,发掘城市与人的关系,观照被忽视的城市日常生活场景。

陈教授表示,自己的研究偏文史方向,对于讨论都市人口增长的曲线或供水排污系统的设计并非自己所长。“我的兴趣是,在拥挤的人群中漫步,观察这座城市及其所代表的意识形态,在平淡的日常生活中保留想象与质疑的权利;偶尔有空,品鉴历史,收藏记忆,发掘传统,体验精神,甚至做梦、写诗——关注的不是区域文化,而是都市生活,不是纯粹的史地或经济,而是城与人的关系。”这种兼及“历史”与“文学”的研究方式,自然是由他的学科背景所决定的。

当被问到作为广东人为何研究北京文化时,陈平原教授解释道,早年学界并不把北京看作一个重要的学术话题,他们很容易从讨论北京转向对国家的论述。北京学者常说,北京作为共和国的首都,并不是一个简单的城市。这导致他们在谈论北京时,经常将城市史和国别史混淆,北京史一转身就变成国家史,这就导致北京本身的城市研究相对来说并不理想。而近40年的城市化建设是一个重要的社会实践,也是一种文化思潮,因此他更多关注如何在时代大潮中,守住中国文化的“根”,选择把北京研究放在整个城市研究框架内来讨论。

3、“城市人”和“乡下人”的概念逐渐模糊

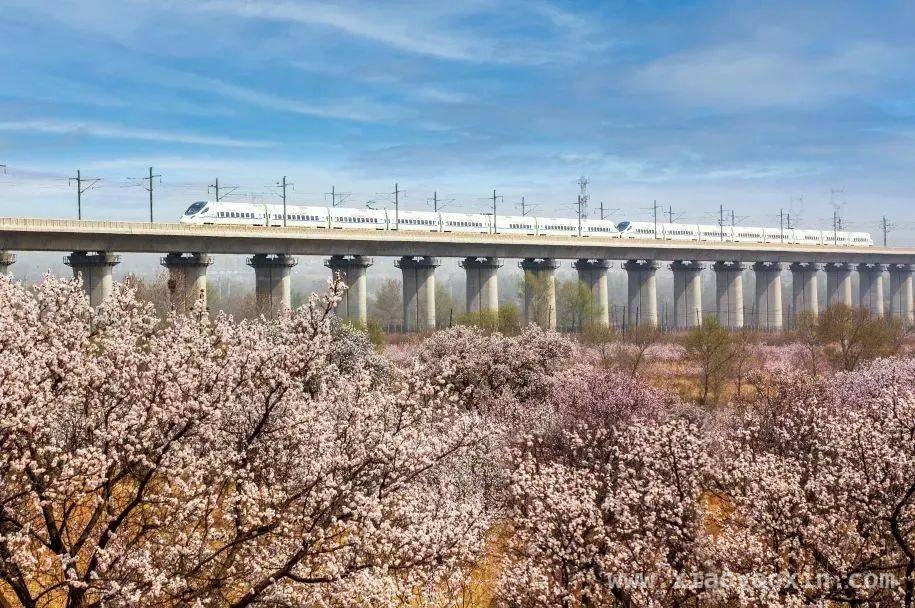

国家统计局数据显示,1949年中国城市人口占比只有10%左右;1989年后,城市化进程开始提速,到2024年,全国城镇人口9亿4350万人,城市化率达到67%。“城市人”和“乡下人”的概念正在逐渐模糊,城乡趋于融合发展。

陈平原教授回忆道,在他小的时候,“城里人”和“乡下人”分别很大,一般称为“吃商品粮的”和“不吃商品粮的”,分界非常明显,而这个观念经由这40年演进,已经彻底改观。在古代中国历史上,城市乡村差别并不很大。少时读书科考,入朝为官,年纪大了便告老还乡,这种人口的出走和回流保证了中国城乡之间的文化、资源以及生活习惯的流通,不会形成彻底的隔绝。

他还分享了自己在北京和广州的一些城市观察。上世纪八九十年代,首都国际机场的航站楼有一幅让人印象深刻的壁画。上面有北京天坛,有兵马俑,有上海的东方明珠电视塔,等等,高楼和古迹并存,前者象征历史和文化,后者代表技术和财富,两者并存的状态如今在很多城市依然可以看到。他曾经走上北京正阳门远眺,当时给我感触很深。他正面对着的是前门大街,商铺热闹非凡,游客行人熙熙攘攘,他背后则是毛主席纪念堂、天安门广场、天安门城楼、故宫。商业,政治,历史,人间烟火,在不同的位置不同的朝向,所看到的风景和看待城市的角度截然不同。回到广州记忆中风景的变迁,广州人都熟悉的镇海楼,是除了南越王墓以外在地面上能够看见的重要标志建筑。从东南亚地区流传过来的西关骑楼,在广东风行一时。

【现场问答】

“写不出论文,我也不会刷短视频”

听众二:最近国内外的人工智能领域发展迅速,目前已有的DeepSeek、豆包、Kimi等都已经能够辅助生成比较专业的论文内容。您如何看待学术领域的AI应用?人文学者是否需要重新定义原创性这个概念?

陈平原:春节期间我写了一篇文章《AI时代,文学如何教育》,其中就提到,稍受训练的读书人,可随心所欲地“生成”自己想要的文本,而不需要经过长期的文学教育或学术训练,这已经是不争的事实了。其实各行各业都受到了AI的冲击与挑战,相较于人文领域,工程技术领域受到的挑战更大。但是从另一方面来讲,人文学者可能因为对AI的生成机理、运作方式不了解,从而导致过分迷信或是过分恐慌。北京大学今年已经开始给文科生开设人工智能课程,校方正在讨论是否将其从选修课变成必修课。AI时代的人文教育问题值得反省,以往中小学教育的模式、宗旨、整体的框架体系,包括高等教育里的文学、史学、哲学、考古等等这些19世纪建立的知识体系、教学方式都会发生巨大变化。每次科技变革带来较大的社会动荡、重组以及体系的重构。面对当前形势,没有人能给出一个一成不变的标准答案,我们只能摸着石头过河。

本文通过记录2025《岭南大讲堂》首期讲座活动,展现了陈平原教授在城市文化研究方面的深刻见解。他从自身经历出发,阐述了城市研究的方法、魅力及可能性,强调要在城市化进程中守住中国文化的“根”。同时,他还关注到城乡关系的变化以及学术领域AI应用带来的挑战,提醒人们要积极应对科技变革对教育和学术的影响。

原创文章,作者:行云乐易,如若转载,请注明出处:https://www.xiaoyaoxin.com/archives/3797.html