本文聚焦深圳南方科技大学举办的“两会视角下的产业升级与科教兴国”专题活动,全国政协委员金李在活动中提出深圳应构建创新生态体系,阐述了科技金融、养老金融的发展思路以及打造“第三代商学院”的主张,展现深圳在产业升级、科教兴国方面的积极探索。

在深圳西丽湖畔的南方科技大学校园里,一场意义深远的商科教育变革实践正在静静推进。3月26日晚,南方科技大学举办了“两会视角下的产业升级与科教兴国”专题活动。在活动上,全国政协委员、南方科技大学副校长、商学院代理院长、南方科技金融研究院院长金李提出了一个重要观点,深圳应着力构建“企业家 + 科学家 + 金融家”的创新生态体系。通过“科技金融 + 养老金融”双向赋能,既能有效破解初创企业融资难题,又能为老龄化社会提供可持续的财富保障。

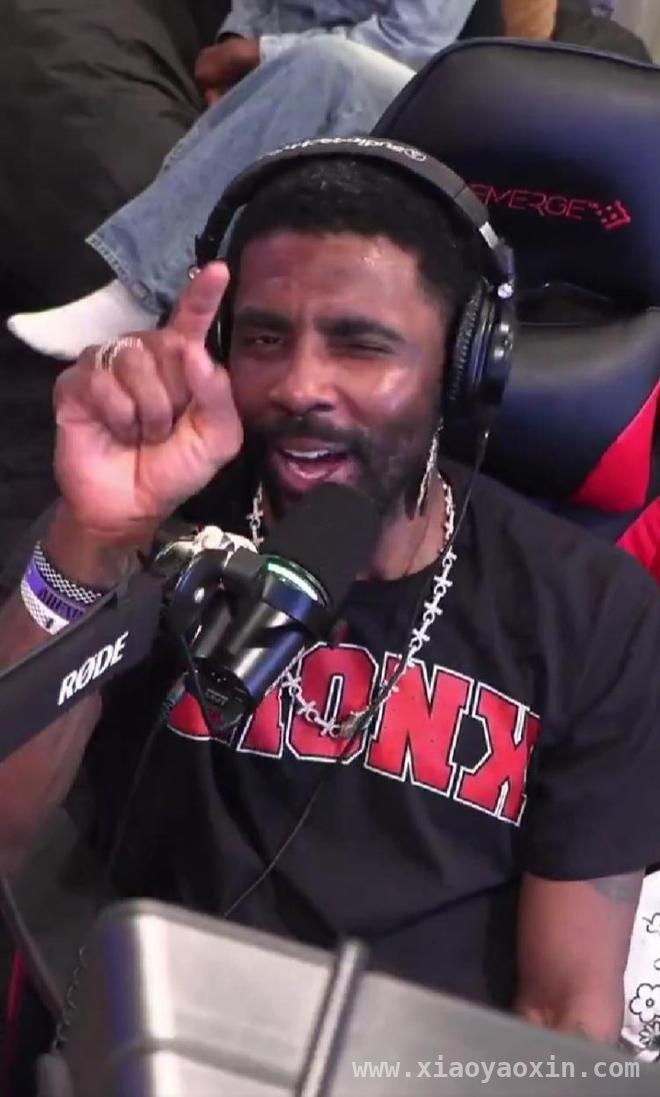

(图:金李教授在南方科技大学举办的“两会视角下的产业升级与科教兴国”专题活动上演讲。)

科技金融:开启“硬科技”融资困局的密钥

金李坦言:“科技金融的核心使命在于解决早期科技创新企业的融资痛点。”当下,我国科技企业尤其是初创企业面临着极为严峻的融资困境。传统金融机构由于缺乏固定资产抵押物,很难对这些企业的价值进行评估。而且,这些企业轻资产、高风险的特性,也让它们难以获得中长期资金支持。

以深圳为例,这座城市拥有2.5万家国家高新技术企业,PCT国际专利申请量连续21年位居全国第一。深圳正积极利用科技金融工具,将“沉睡”的知识产权转化为可流通资产。比如,通过知识产权质押融资、证券化等手段,企业能够将技术专利的未来收益提前变现,从而成功突破融资瓶颈。

相关数据显示,深圳全社会研发投入占GDP比重达到了6.4%,93%的研发投入都来自企业。金李认为,深圳这种独特的产业生态为科技金融创新提供了绝佳的试验场。他总结道:“当科技与金融相遇,当深圳与创新相逢,我们正在书写全新的发展范式。”

养老金融:从“储蓄罐”迈向“活水源”的转型征程

作为南方科技金融研究院的负责人,金李对科技金融的发展尤为关注。他指出,当前科技企业融资面临两大难题:一是传统金融机构“看不懂”硬科技,二是缺乏长期耐心资本。

面对我国老龄化加速的严峻挑战,金李认为养老金融需要从传统的“储蓄型”向“投资型”转变。他表示:“当前我国养老储备规模庞大,但大量资金沉淀在低效渠道中,未能有效参与科技创新。”

他呼吁完善政策环境,推动养老资金等长期资本进入科技投资领域。他举例说明:“美国约26%的科技投资来自养老金,而我国这一比例仅为0.5%左右,未来发展空间巨大,这也是我这几年大力呼吁养老和金融科技协同发展的原因。”

金李强调:“科技金融与养老金融的协同发展,是中国应对人口老龄化与产业升级的双重答案。”深圳作为改革开放的前沿阵地,正通过制度创新探索一条新路径,让金融工具成为连接科技创新与养老保障的桥梁,为中国经济高质量发展注入持久动力。

打造“第三代商学院”

在来深圳工作之前,金李曾在哈佛、牛津、北大等世界顶尖学府任教。在他看来,商科教育的发展可以划分为三个阶段。第一代是以哈佛、牛津为代表的传统商学院,这类商学院注重学术体系建设,但存在象牙塔“闭门造车”的问题;第二代是以长江、中欧为代表的实践型商学院,更贴近企业家需求。而他带领下的南科大商学院正在努力打造的,是面向科技创新时代的“第三代商学院”。

金李在深圳工作时发现,科学家创业面临诸多挑战。他说:“很多科学家既不擅长也不喜欢管理企业,因为做科研和办企业是两码事。科学家追求真理,需要非黑即白的严谨,而企业家处理问题则需要灵活变通。有趣的是,科学家最看重的学术成果,往往不是企业家眼中的市场机会,企业家是要生产出满足社会需求的商品。这种认知差异的弥合,正是商学院的价值所在。”

为此,他提出了打造“第三代商学院”的主张。他指出:“第三代商学院的最大特点,是能够实现商科与科技的深度交叉融合。”如今在南科大,商学院教授往往同时担任理学院或工学院的双聘教授,他们直接参与科技成果转化的全过程,从实验室的基础研究,到企业生产线的技术应用,再到公司上市的市场运作。这种独特的学科交叉模式,让商科教育真正扎根于科技创新实践。

金李以斯坦福大学与硅谷的协同模式为例,提出高校与企业共建创新生态,让人才在“释放—回收—再释放”的循环中持续成长,让“企业家 + 科学家 + 金融家”的创业“铁三角”不断产生化学反应。他认为,未来的创新人才不仅要懂技术,更要懂市场需求和资本语言。

本文围绕南方科技大学金李教授在专题活动上的观点展开,阐述了深圳构建创新生态体系的重要性,包括科技金融破解企业融资难题、养老金融向投资型转变以及打造“第三代商学院”促进商科与科技融合等内容,展现了深圳在产业升级和科教兴国方面的积极探索与创新实践,为中国经济高质量发展提供了新的思路和方向。

原创文章,作者:东京迎荷,如若转载,请注明出处:https://www.xiaoyaoxin.com/archives/7462.html