本文围绕安徽桐城市当地媒体账号发布的一则以“复活”张英来带火文旅的短视频展开,分析了视频内容,指出其违背六尺巷文化初衷,并提出了关于官方态度的三个问题,最后展示网友评论,表达对桐城如此搞文旅的质疑。

3月19日晚间,安徽桐城市的当地媒体账号推出了一则别具一格的短视频。这则视频试图借助“复活”桐城最负盛名的先人——张英,来为桐城的文旅事业添一把火。

此视频时长较短,大家不妨仔细瞧一瞧。当我首次观看这个视频时,生理上竟产生了不适之感。在过往的岁月里,我所结识的桐城人,都有着“文都”人特有的从容与冷静,绝非视频中这般“暴躁”模样。

在这个带有“春游江淮请您来”标志的视频中,一个模糊的古人影像(设定为张英)以戏谑的口吻说了下面这些话:

春游江淮为啥要来桐城呢?

那我问问你,我张英身为桐城人,书写了六尺巷的佳话并流传至今,你难道还不来吗?

我走过的巷子你走过吗?回答我!

知道啥叫礼让三尺、巷传千古吗?是我桐城没故事吗?嗯?你回答我!说话呀!为啥不来?回答我!Look in my eyes!

Why?

Why baby why?

一天反复讲六尺巷的故事,说不完的礼让佳话,不就是为了让你们来桐城感受一番吗?回答我!就听了这故事还不转发?我大桐城缺的是名气吗?缺的只是你那点一下关注的手指头。

那我问你,这条视频能涨粉吗?

啊,能!能!

很明显,这个所谓的文旅引流视频采用了近期火爆的“回答我!Look in my eyes!”网络梗。该梗的核心特点是角色以强烈的语气说出“回答我!Look in my eyes!”,并且常常在二次创作时搭配夸张的表情或剧情剪辑,从而营造出强烈的戏剧效果。

网络梗本身并无过错,但运用时需要注重场景。把这个梗用在桐城的老先人张英身上,就显得有些把无聊当作有趣了。

自去年起,桐城六尺巷声名大噪,以六尺巷为代表的礼让文化也被更多人所知晓。而张英正是这一礼让文化的关键人物。

桐城官方版本的六尺巷故事是这样叙述的:“清朝康熙年间,大学士张英在桐城的家人与邻居吴家因宅基地产生纠纷,张家人赶忙写信到京城向张英求助。张英在家书中题诗一首:‘一纸书来只为墙,让他三尺又何妨?’张家人收到信后,主动让出三尺;吴家人深受感动,也跟着退让三尺。就这样,成就了六尺巷的千古佳话……”

由此可见,以张英为代表的文化是谦抑文化、礼让文化,张英是一位温和的长者、受人敬重的耆老。在AI技术日益普及的当下,“复活”古人已不足为奇,但绝不能“复活”出一个与史实完全相悖的“暴躁张英”,因为这严重违背了六尺巷文化的初衷。

桐城官方媒体大力推广这一戏谑的短视频,无疑代表了官方认可的态度。然而,有三个问题亟待官方给出进一步的解答:

其一,短视频带有“春游江淮请您来”的标志,“春游江淮请您来”是安徽文旅全省统筹、联通境内外的活动品牌。那么,这是否意味着该短视频已经获得了安徽文旅的高度认可呢?

其二,短视频以桐城官方媒体的名义在多个平台发布,这是否表明“暴躁张英”的形象代表了桐城官方对张英性格与形象的最新理解呢?

其三,视频在抖音、视频号等多个平台发布后,不少网友在评论区留言表示“不喜欢”“不要损害祖先”,但桐城方面并未删除视频,这是否代表官方愿意继续为该视频背书呢?

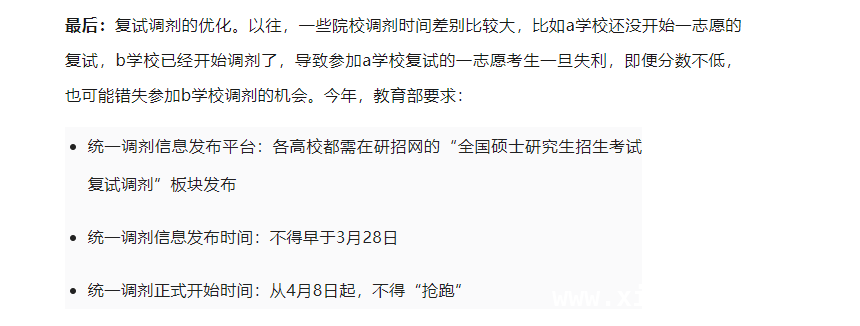

最后,让我们来看看网友们的评论(完整截图,未作取舍)。

有着深厚文化底蕴的桐城,不应采用这样的方式来发展文旅事业。

安徽桐城市媒体发布“复活”张英的文旅短视频,该视频使用网络梗塑造出“暴躁张英”形象,违背了六尺巷所代表的礼让文化初衷。同时提出三个关于官方态度的问题,并展示网友负面评论,强调桐城不应如此开展文旅活动。

原创文章,作者:行云乐易,如若转载,请注明出处:https://www.xiaoyaoxin.com/archives/1871.html